異常な判決

- 呉座勇一vs日本歴史学協会名誉毀損訴訟で呉座敗訴

- 「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」?

- 「前提事実と意見論評との合理的関連性」と意見論評の合理性は別

- 呉座氏のツイート投稿は対象属性の言及のみ、否定的・悪性評価が無い

- 「白人・在日・部落解放同盟・女装者・沖縄・障害者」等への言及内容

- 日本歴史学協会が支離滅裂な推論過程で呉座氏の投稿を「性差別・ハラスメント」と評したことが明らかに

呉座勇一vs日本歴史学協会名誉毀損訴訟で呉座敗訴

呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で日本歴史学協会が全面勝訴しました - 武蔵小杉合同法律事務所

東京地方裁判所立川支部判決 令和6年5月20日 令和4年(ワ)第883号判決

日本歴史学協会が「日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」とHPで書いた*1ことにより呉座勇一氏の名誉を毀損したとして訴訟提起されていましたが、5月20日の判決で呉座氏が敗訴したことが明らかになりました。

被告である日歴協の側の代理人弁護士には神原元・太田啓子弁護士などX(旧Twitter)でもある種有名な人物が名を連ねています。

本件の裁判所の認定の仕方にはあまりにおかしく、疑問符が付きます。

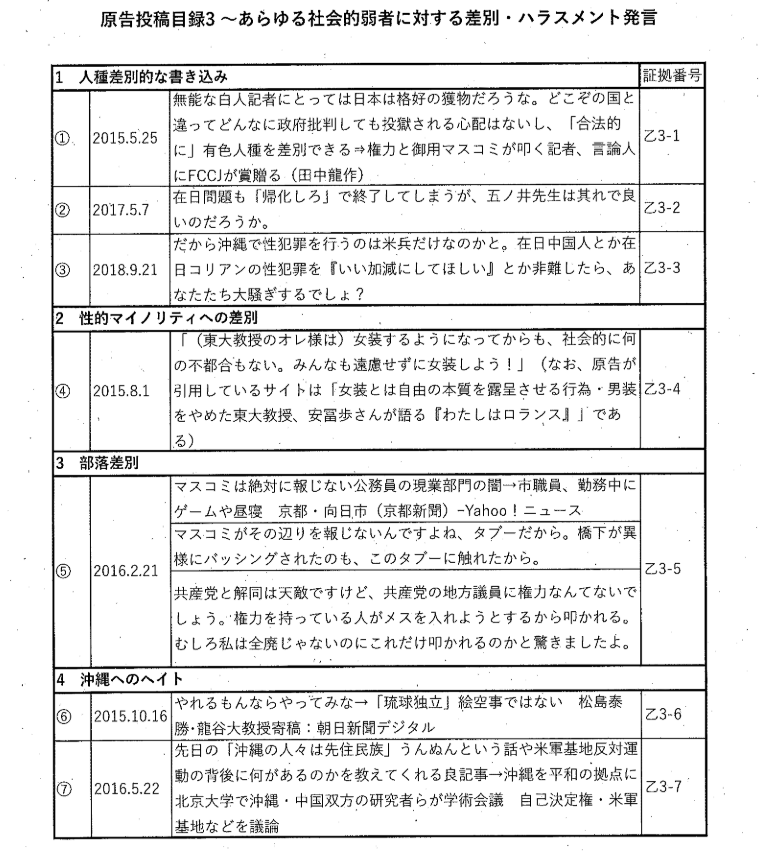

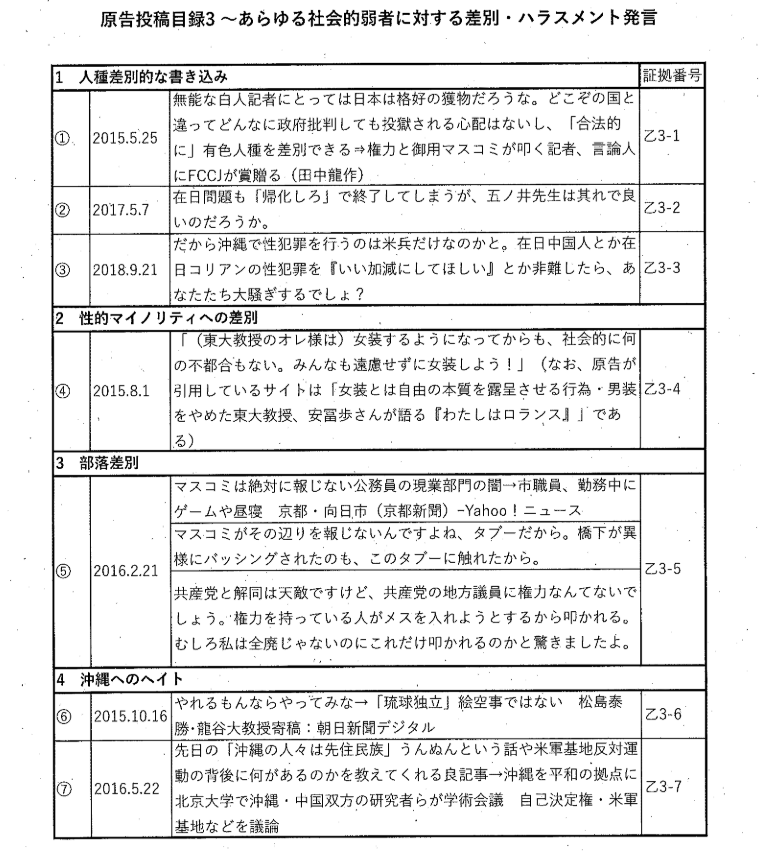

上記声明において前提とされた呉座氏の投稿は、以下のものだからです。*2*3

「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」?

呉座勇一が日本歴史学協会を名誉毀損で訴えた事件呉座氏が敗訴してるが、あまりにおかしい認定の仕方だと思う

— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2024年5月23日

「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」

と書いたことについて「あくまで呉座の言動を批判したに留まり人身攻撃に及ぶものではない」としたが、対象はこれらの言動でした pic.twitter.com/GbWoGpdmWU

まず、この部分は「意見論評」であり、「事実の摘示」ではないとされました。

呉座氏による「性差別・ハラスメント行為」の事実があったと言われたのではなく、日歴協が呉座氏の何らかの行為について「性差別・ハラスメント行為」と評したことの違法性が問われる事案だという事です。

なので、意見論評が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合、その前提事実が重要な部分において真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り違法性を欠く、というのが判例です。*4

最高裁判所第三小法廷判決 平成9年9月9日平成6(オ)978民集 第51巻8号3804頁

本件訴訟における「前提事実」とは「呉座氏が当該投稿を行ったこと」なので、この点に原被告の間に争いはありませんでしたから、「前提事実が真実であることの証明」があった上での話になります。

「前提事実と意見論評との合理的関連性」と意見論評の合理性は別

前掲最高裁判決は、高裁判決が「当該意見をその基礎事実から推論することが不当,不合理なものとはいえないとき」という要件を挙げ,意見・論評の合理性を要求したのに対し,これとは異なる判断枠組を採用しました。*5

が、この枠組みについては以下分析されています。

公正な論評の法理の適用において, 前提事実からの推論過程に合理性を問わないとした事例

このことから,「当該意見をその基礎事実から推論することが不当,不合理なもの」であっても許容される(合理性を問わない)のが最高裁の考え方である,との理解が一応可能であるとされています。

しかし,合理性を問わないことと,関連性まで不要とすることとは,別の問題であり,最高裁が関連性まで不要とする趣旨で高裁判決を破棄したとは解されない。

上掲論文では実際に「前提事実と論評の合理的関連性」を要求した事例も紹介されています。そして、呉座勇一vs日本歴史学協会の訴訟でも裁判所は「合理的関連性」を要することを認めています。これは呉座氏の投稿が「性差別・ハラスメント」と評せるのか?という話とは別の事柄です。

もっとも、ある真実を前提事実とすることが意見論評の表明による名誉毀損の免責要件となる以上(上記⑴ア)、前提事実たるべき事実は、当該意見論評との間に合理的関連性を有するものであることを要すると解するのが相当である。

最高裁判例の「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したもの」であるかどうかの判定のための一要素として「合理的関連性」を見ていくと理解でき、判例とは矛盾抵触しないと思われます。*6

呉座氏のツイート投稿は対象属性の言及のみ、否定的・悪性評価が無い

では、呉座氏のツイート投稿という前提事実から「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント」と論評することの合理的関連性はあるのでしょうか?

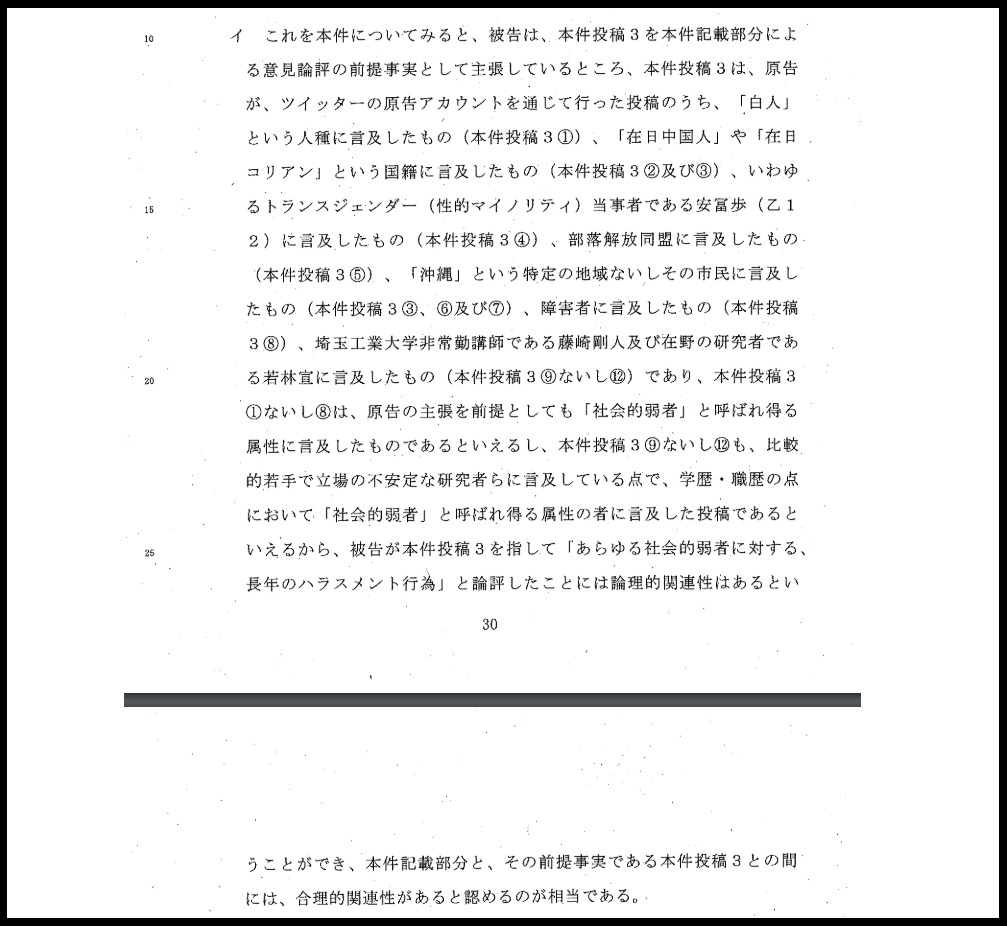

本判決の裁判所の理屈は「字面として言及していれば合理的関連性はある」というものになっています。

…「社会的弱者」と呼ばれ得る属性の者に言及した投稿であるといえるから、被告が本件投稿3を指して「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」と論評したことには論理的関連性はあるということができ、本件記載部分と、その前提事実である本件投稿3との間には、合理的関連性があると認めるのが相当である。

このような判定の仕方は如何にも不当でしょう。

ただ対象となる属性の名前を出していたらOK、となると、究極的には当該属性を褒め称える投稿ですら「性差別・ハラスメント」という評価とその前提となる事実に「合理的関連性」があるということになってしまいます。

これでは「社会的弱者」について言及することが一切できなくなります。

まさに「名前を言ってはいけない〇〇」の扱いであり、むしろ表現の自由を過剰に委縮させる社会環境をもたらします。

この場合に求められる「合理的関連性」は、少なくとも対象属性に対する何らかの「否定的評価・悪性評価」が存在しなければならないのではないでしょうか?

この種の争いは全て「こいつは〇〇に対して悪いことを言っている不届き者だ!」⇒「いや、そんなことは言っていない!」という構図だからです。「〇〇に対して悪いことを言っている」という事実が存在しなければなければならない。

この観点から呉座氏の投稿を検討していきます。

「白人・在日・部落解放同盟・女装者・沖縄・障害者」等への言及内容

意見論評の前提事実とされた呉座氏の投稿を再掲します。

- 「無能な白人記者」

⇒当該白人記者への悪性評価なのか白人が無能であるとの趣旨かと言えば前者と思われるが、白人全般への悪性評価とされる余地がある。ただ、白人は「社会的弱者」なんだろうか? - 「在日問題」

⇒社会問題への言及にすぎず在日外国人に対する悪性評価ではない。 - 「在日中国人とか在日コリアンの…」

⇒抽象的な犯罪事実それ自体は価値中立的であり、対象への悪性評価は含まれていない - 性的マイノリティではなく「東大教授の俺様」への批判であり、前者への悪性評価ではない

- 「解同」と共産党の関係の言及だけで、部落解放同盟への何らかの評価も無い。更には他の投稿は部落解放同盟にも部落同和差別問題に関する言及すら存在していない。

- 「やれるもんならやってみな」は沖縄への悪性評価ではない

- 「先日の「沖縄の人々は先住民族」うんぬんという話」の中に悪性評価はなく、さらにそれを言っているのは呉座氏ではない

- 「障害者プロレスが消えたこと」との同一視であり、障害者への悪性評価ではない

⑨以下は裁判所も対象にしていないので無視します。

こうしてみると、悪性評価をしているとみられる余地があるのは①と④のみであり、他の項目を挙げていることは単なる言いがかりに過ぎないと言えます。

「あらゆる」「長年にわたる」「社会的弱者に対する」「性差別・ハラスメント」と論評した前提事実がこれでは、前提事実と意見論評との合理的関連性は無いでしょう。

裁判所は、このような「言いがかり」すら、「当該推論をすることが不当・不合理かは裁判所は判断しない」という理論に拘泥して、名誉権の侵害を野放しにするのでしょうか?

日本歴史学協会が支離滅裂な推論過程で呉座氏の投稿を「性差別・ハラスメント」と評したことが明らかに

裁判所が如何なる理論を振りかざしたとしても、「日本歴史学協会が呉座氏のどの投稿について『あらゆる・長年にわたる・社会的弱者に対する・性差別・ハラスメント行為』と評価したのか」は、上掲の表の通りだということが明らかになりました。

つまり、日歴協が支離滅裂な推論過程で呉座氏の投稿を「性差別・ハラスメント」と評したことが判明したということです。これは訴訟の結果がどうあれ揺るぎないものです。

そもそも最高裁の「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り」という判示には「推論過程の正当性・合理性は裁判所は判断しない」とまで言っていると評価することはできないのではないでしょうか?

その投稿が悪性評価をしているか?についても推論が必要な場合もあるでしょう。

例えば、意味深な投稿をしている場合、文脈の前後を参照してようやく悪性評価していると分かるようなもの、両義的に解することが可能なものなど、考え得るパターンは様々なものがあります。

「否定的・悪性評価をしているか」という基準を明示的にしてしまうとそのような場合にはどう判定するか?という問題が生じることになりますが、差しあたっては「そのように受け取れる要素があれば足りる」、とすれば不都合はないと思われます。

公正な論評の法理における「前提事実と意見論評の間の合理的関連性」については裁判実務でも理論が整理されていないようなので、今後の訴訟で明確になることが望まれます。

以上:はてなブックマークをお願いします

*1:日本歴史学協会 - 歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)

*2:あの声明文の記述から表のような投稿が前提事実とされているのだということは一般人が読み取れないために裸の意見論評だ、という主張も原告からは為されたが、それも退けられていた。私見ではその点は仕方がないと思う。参考文献に挙げたものを読んでもこの判断の仕方は妥当に思える。

*3:名誉毀損訴訟に対する「公正な論評」の抗弁における「公正さ」の判断基準

*4:最高裁判所第三小法廷判決 平成9年9月9日平成6(オ)978民集 第51巻8号3804頁

*5:公正な論評の法理の適用において, 前提事実からの推論過程に合理性を問わないとした事例

*6:最高裁判所第一小法廷平成16年7月15日平成15(受)1793民集 第58巻5号1615頁が「意見ないし論評については,その内容の正当性や合理性を特に問うことなく」としていても同様と解すべき