これがくおりてぃぺぇぱぁの支局長経験者か…

- 産経新聞『選択的夫婦別姓に小中学生の半数が反対、2000人調査』

- 朝日新聞千葉総局の中野渉『小中学生に聞いたのを元日の1面TOP?』

- 小中学生は子供として、将来の親としてアクターとなる選択的夫婦別姓

- 子供の権利条約を重視してきた朝日新聞の人間としてのダブルスタンダード

産経新聞『選択的夫婦別姓に小中学生の半数が反対、2000人調査』

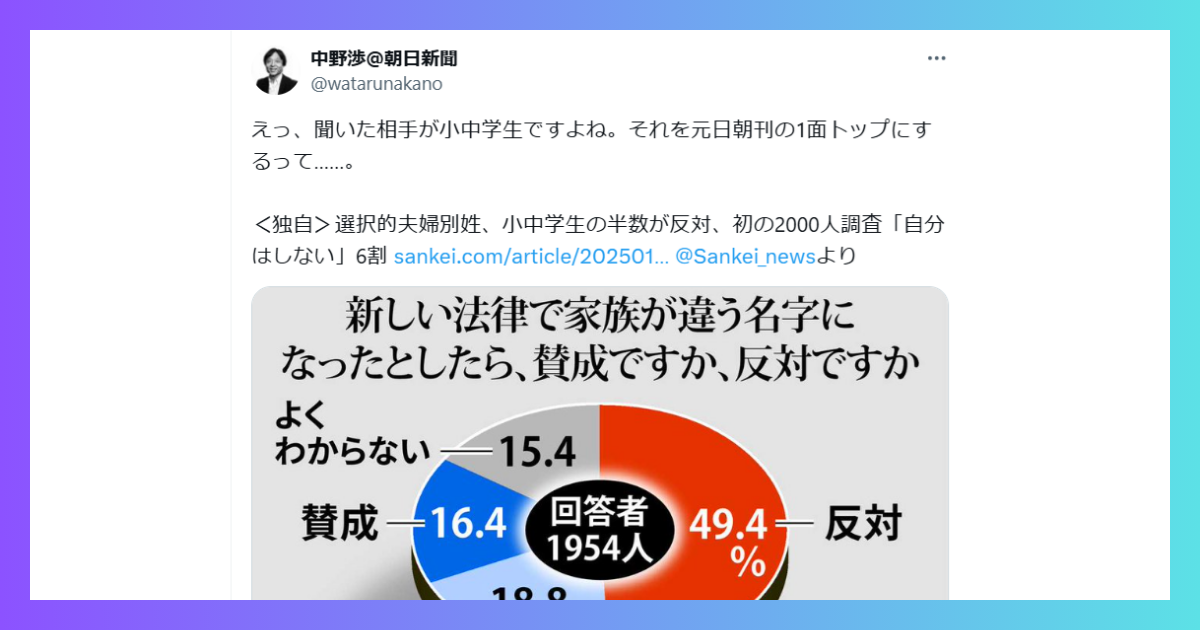

<独自>選択的夫婦別姓、小中学生の半数が反対、初の2000人調査「自分はしない」6割 ごまかしの選択的夫婦別姓議論 - 産経ニュース

選択的夫婦別姓制度の導入をめぐり、小中学生のほぼ半数が「家族で名字が変わるのは反対」と考えていることが、産経新聞社の調査でわかった。政府や報道機関などの世論調査は主に成人が対象で、夫婦別姓の影響を受ける子供たちの考え方が統計的に明らかにされたのは初めて。将来、自分が結婚した際の別姓も「したくない」との回答が6割にのぼった。

産経新聞社が小中学生約2,000人を対象にした調査で、選択的夫婦別姓に反対する者が半数以上であったとする記事が出ました。

しかし、夫婦別姓で両親やきょうだいと違う名字になることの是非を問うと、「反対」49・4%、「賛成」16・4%、「親が決めたのなら仕方がないので賛成」18・8%、「よくわからない」15・4%で反対がほぼ半数を占め、積極的な賛成は少なかった。

また、法律が変わった場合、将来自分が別姓を選択するかについては「家族で同じ名字がよいので別々にはしたくない」がほぼ6割となり、「自分の名字を大切にしたいので別々にしたい」は13・6%だった。

男女別で大きな違いはなかったが、自身が「別姓にしない」は男子(56・7%)より女子(63・4%)のほうが上回った。別姓の是非で「親が決めたのなら仕方がない」と消極的な賛成を選んだ女子(22・6%)も男子(15%)より多かった。

学校や学年別、民間調査会社による調査でも、結果の割合に大きな差はなかった。

しかも女子の方が「別姓にしない」の割合が男子より多く63.4%でした。

朝日新聞千葉総局の中野渉『小中学生に聞いたのを元日の1面TOP?』

えっ、聞いた相手が小中学生ですよね。それを元日朝刊の1面トップにするって……。

— 中野渉@朝日新聞 (@watarunakano) 2024年12月31日

<独自>選択的夫婦別姓、小中学生の半数が反対、初の2000人調査「自分はしない」6割 https://t.co/zHeECZj8zR @Sankei_newsより

朝日新聞千葉総局の中野渉氏が産経新聞記事を受けて「えっ、聞いた相手が小中学生ですよね。それを元日朝刊の1面トップにするって……」などとXに投稿していました。

他社の記事に対して言うことがそれなのか…と思うと同時に、たった一行に様々な問題が詰め込まれていると感じるものでした。流石はクオリティペーパーの中の人。

小中学生は子供として、将来の親としてアクターとなる選択的夫婦別姓

選択的夫婦別姓制度は、ほぼ全政党が議論している注目の制度変更案です。

まさに現在の小中学生が子供として、或いは近い将来の親として当事者となる重要な政策です。そのため、むしろこの話では小中学生は重要なアクターであり、彼らへのアンケート調査結果というのは重要な意味を持つでしょう。

そうした国民的関心事に関する独自調査の結果を元日の1面TOPに掲載することには妥当性があるでしょう。

それとも、朝日新聞の中野氏は、反対の意見が多く出たから、気に入らないんでしょうか?

子供の権利条約を重視してきた朝日新聞の人間としてのダブルスタンダード

「児童の権利に関する条約」、いわゆる「子供の権利条約」というものがあり、児童の意見表明の権利を確保し、マスメディアが児童に自由な社会における責任ある生活のための資料を提供するよう締約国に求めています。*1

産経新聞記事は、これに沿ったものと言えるでしょう。

それに、朝日新聞は自身の累次の記事で子供の権利条約を持ち出して子供の意見を重視するよう、読者に働きかけていたのではなかったのか?

中野渉氏の見解は、自社の姿勢に反していないでしょうか?

非常に不可思議な投稿だと思います。

以上:はてなブックマークやサブスクリプションをお願いします

*1:

第12条

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

第17条

締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、

(a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。

第29条

1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。

~省略~

(d) ~省略~、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。