毎日新聞によるマッチポンプではないか?

- 毎日新聞『井戸に毒を投げ込んだ・人工地震・爆発というデマが拡散』

- デマについての「桁違いの拡散」の事実の記載が無い毎日新聞記事

- ネタアカウントによるネタ投稿が主要因だが許されない

- 「ティッピング・ポイント」を自ら作り出す津田大介

- 平和博氏の判断要素に照らすとネット上の小さな動きをメディアが既成事実化

- メディアが報道して初めてSNS上にとある事実認識が「大拡散」された例

- 毎日新聞(旧、東京日日新聞)は大正12年関東大震災の反省をしたのか?

毎日新聞『井戸に毒を投げ込んだ・人工地震・爆発というデマが拡散』

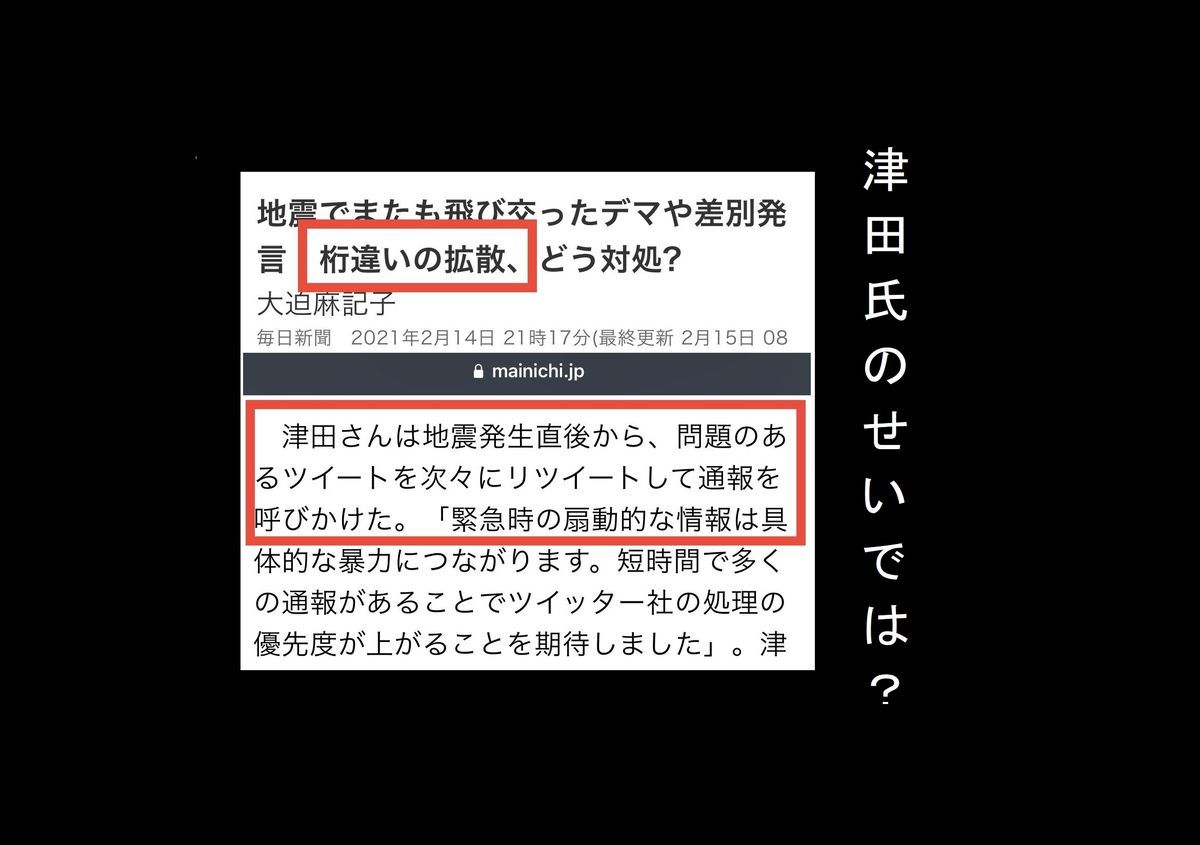

地震でまたも飛び交ったデマや差別発言 桁違いの拡散、どう対処?

毎日新聞2021年2月14日 21時17分(最終更新 2月15日 08時24分) 大迫麻記子

毎日新聞記事で、福島県と宮城県で2月13日に震度6強の地震が発生して以後、ネット上で拡散されたとする内容が記述されています。

「井戸に毒を投げ込んだ」「人工地震」「爆発」というデマがあった、というのは事実です。しかし、毎日新聞記事の問題はそこではありません。

デマについての「桁違いの拡散」の事実の記載が無い毎日新聞記事

この記事はタイトルに「桁違いの拡散」と書いてあります。

しかし、どのような規模拡散されたのか?という点の記述がまったくありません。

噂の拡散によって警察に被害届が出たとか、政府や警察が注意を促したとか、Twitterトレンドに掲載された、という記述はありませんでした(後述)。

ネタアカウントによるネタ投稿が主要因だが許されない

「井戸に毒を投げ込んだ」「人工地震」については、たしかに、(ネット上の言説に強い人からすれば明らかに)ネタアカウントがネタ目的で投稿していると考えるべきものでした。

しかし、ネタアカウントという存在を知らない者からすれば本気でそう主張していると思う者も居るし、たとえネタを嗤う目的でリツイートしても、その人のフォロワーなど第三者は真に受けるということはあります。

したがって、本稿はこの点を良しとする趣旨ではありません。

「ティッピング・ポイント」を自ら作り出す津田大介

さて、毎日新聞記事では、非常に訝しい記述があります。

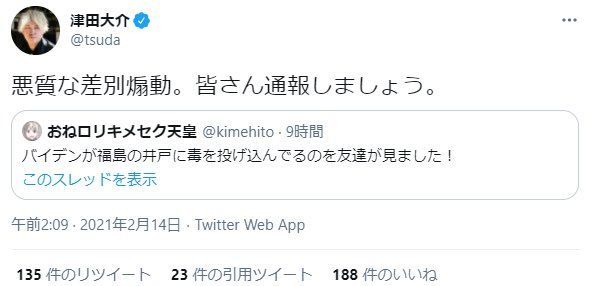

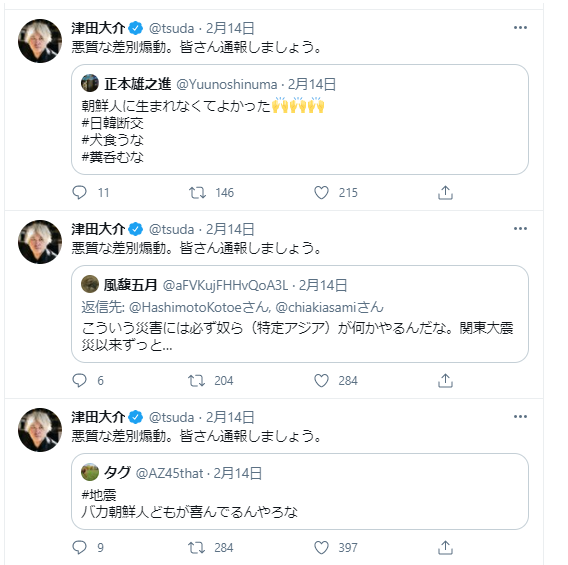

津田さんは地震発生直後から、問題のあるツイートを次々にリツイートして通報を呼びかけた。「緊急時の扇動的な情報は具体的な暴力につながります。短時間で多くの通報があることでツイッター社の処理の優先度が上がることを期待しました」。津田さんによると、投稿者が軽い気持ちで書き込みをしている場合、非難を受けると驚いて自分で削除することも少なくないという。津田さんがリツイートした悪質な投稿の大半は、投稿者が自ら削除したという。

「桁違いに拡散」されたというのが事実であれば、それって津田大介氏のせいでは?

ティッピングポイント=ある時点から急激に加速が始まる転換点や分岐点が、意図的ではないにしろ津田氏の行為を起点にしている可能性。

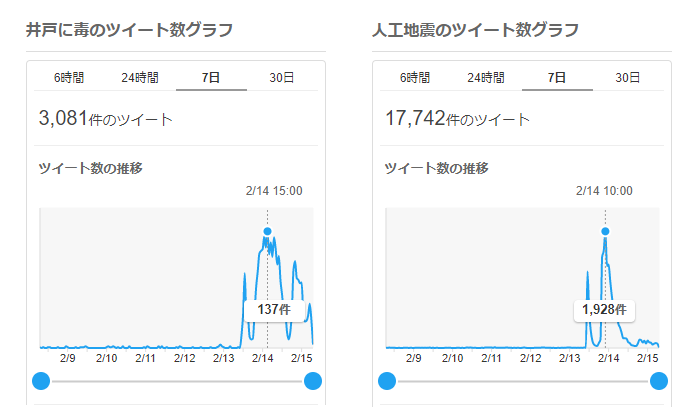

ここでいちいちテキストに起こしませんが、実際、Twitterでトレンド入りしたのは上掲画像のアカウント名であり、「井戸に毒」ではありません。

※Yahooリアルタイム検索より。7日スケールでは1時間スパンの件数表示

つまり、世の中全体から見たら些末な規模(「井戸に毒」に至ってはTwitter上においても些末な規模)のネット上の言説の拡散について、津田大介という150万以上ものフォロワーを抱えている大規模アカウントがいちいち取り上げたことで、まるで大規模に拡散しているかのような印象が醸成された、といえるでしょう。

津田大介氏のこの行動は責められるべきものではなく、引用元のツイートこそ許されるべきものではないと、私も思います。

しかし、これらのアカウントは津田大介氏に対してリプライをしているわけでもなく、フォロワー数も2桁のものであるため、津田氏が検索をかけて取り上げたからこそ衆目を集めたものであり、それ以前に「拡散」と形容するべきような実態が存在した形跡はありません。

何度も言いますが、本稿は毎日新聞というマスメディアが「桁違いのデマ拡散」とタイトルに銘打ちながらその実態が存在していないことを問題視する趣旨です。

この観点からは、ワードが単に多く使われたというだけでなく、その単語が指す事実関係が真実であるという認識に基づいて発信されているものがどれくらいあったのかを調べる必要があります。

しかし、「人工地震」については、そのほとんどが「陰謀論」「デマ」など否定する形で言及されているものばかりでした。毎日新聞はこのタイトルにするのであれば、それが真実であるものと扱った言説が「桁違いの拡散」されていたという事実を示すべきです。

たとえば以下のコーネル大学論文では、拡散されている特定のワードが「肯定」なのか「否定・批判」なのかによってグループ分けし、拡散状況を分析しています。

平和博氏の判断要素に照らすとネット上の小さな動きをメディアが既成事実化

新型コロナ:「デマ否定」が逆にデマを拡散させてしまう――それを防ぐには 平和博

ウソであっても、何度も繰り返されることで、事実と思ってしまう。米国では、特にトランプ大統領が事実ではない発言を繰り返すことをめぐり、その弊害を指摘する文脈で使われたりする。

その弊害については、メディアにも矛先が向けられている。

トランプ大統領による、事実と異なる発言やツイートをメディアが報じる際に、その内容を見出しにすることで、実質的にその拡散を後押しし、「真理の錯誤効果」を及ぼしてしまっている、との批判だ。ー中略ー

うわさが、ニッチなコミュニティの中だけで出回っていたり、ほとんど(「いいね」などの)エンゲージメントが獲得できていないなら、そこにあえて注目を集めることは避けよ。そのうわさがティッピング・ポイントに達しているかどうかを判断するための、5つの質問を挙げておく。

・どのぐらいのエンゲージメントを獲得しているか。それが同じプラットフォームの同種のコンテンツと比べてどうか?

・その議論は、ネット上の特定のコミュニティの中だけのものか?

・プラットフォームにまたがる拡散をしているか?

・インフルエンサーや認証マーク付きアカウントが共有しているか?

・大手メディアが報じているか?

平和博氏の記事中の判断要素に照らして今回の件を考えてみましょう。

- エンゲージメント⇒「井戸に毒」は非常に小規模でトレンドになってない。「人工地震」はトレンドにも上り、拡散数は明らかに大規模。

- 議論の場⇒人工地震はともかく、「井戸に毒」は、ほぼ政治系界隈でしか拡散されていない。

- プラットフォーム⇒ママ友LINEやclubhouseなどで「井戸に毒」がまことしやかな噂的に拡散されたような事実は無い。せいぜい5chでネタになってるくらい。

- インフルエンサー等⇒「井戸に毒」はそのツイートを批判する形で津田大介が拡散

- 大手メディア⇒いずれも報じていない(毎日新聞が津田大介ツイートを紹介する形のものはこれに含めるべきではない)

本件では、これらの判断要素からメディアが「桁違いの拡散」として取り上げるのが正当なのは「人工地震」くらいです。

(それでさえ、普段のメディア報道による情報の拡散と比べれば非常に小規模)

メディアが報道して初めてSNS上にとある事実認識が「大拡散」された例

これらはいずれも大手メディアによってTwitter上においてある言説が大拡散されている、と捏造された事例です。

明らかにメディアが報じる前は世の中の動きとしてはほとんど知られていないようなものを、メディアが「拡散されている」と報じた後に初めて拡散された事例です。

今回の毎日新聞も、間に津田大介 氏という大規模アカウントが挟まっているだけで、実質は同じです。

毎日新聞(旧、東京日日新聞)は大正12年関東大震災の反省をしたのか?

「震災時のデマ」と言えば、毎日新聞(元・東京日日新聞)こそ「朝鮮人暴動デマ」を煽った張本人じゃないですか。それをきっかけに部数を伸ばしたじゃないですか。

「震災時のデマ」について警鐘を鳴らすのであれば、どうしてこの点を反省する記事の一つでもかかないのでしょうか?当時、どういうメカニズムで当該報道に至ったのかということを示せば、それは誰でも発信者になってしまう現代の個人にとっても有益でしょう。

上掲の記事では、この件についての非難の矛先が政府・地方紙・日本国民に向けられるように、東京日日新聞の9月3,4日の「朝鮮人暴動記事」(デマ)が隠蔽されていると言える状況についてまとめています。

以上:はてなブックマークをお願いします。