こ、これは…

- 東小雪、政治資金収支報告書の自宅住所のTwitter転載に開示請求

- 立憲民主党の政治資金収支報告書に「Twitterアドバイザー代12万円」

- 政治資金収支報告書の個人住所記載とプライバシー・個人情報の保護

東小雪、政治資金収支報告書の自宅住所のTwitter転載に開示請求

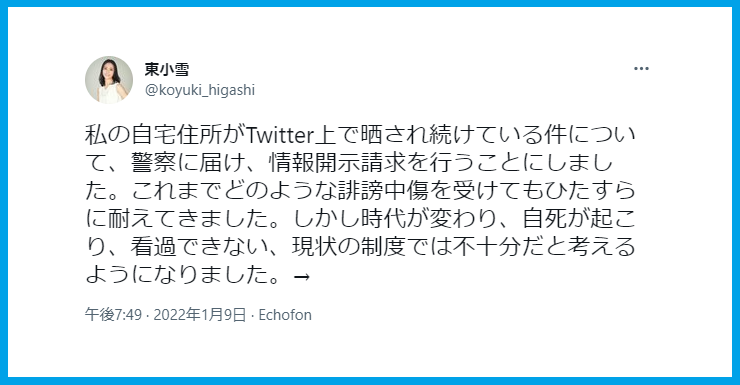

私の自宅住所がTwitter上で晒され続けている件について、警察に届け、情報開示請求を行うことにしました。これまでどのような誹謗中傷を受けてもひたすらに耐えてきました。しかし時代が変わり、自死が起こり、看過できない、現状の制度では不十分だと考えるようになりました。→

— 東小雪 (@koyuki_higashi) 2022年1月9日

ツイートを削除してください。私の住所氏名は個人情報、私のプライバシーです。私にやましいことは何ひとつありません。警察に届け、情報開示請求を行います。スクリーンショットとURLは保存してありますが、これ以上拡散されると困りますので直ちに削除してください。

— 東小雪 (@koyuki_higashi) 2022年1月9日

私の自宅住所が掲載されたツイートを、安易にリツイート、いいねしてしまった方は、今からでも削除してください。警察に届け、情報開示請求を行います。不確かな情報に惑わされたり、義憤に駆られる事は誰にでもあることです。しかしそれによって命を落とす人もいることをどうか一緒に考えてください。

— 東小雪 (@koyuki_higashi) 2022年1月9日

LGBTアクティビスト/元タカラジェンヌの東小雪が政治資金収支報告書上に記載されている自宅住所のTwitter転載をしていることがプライバシー侵害だとして開示請求を宣言しています。

立憲民主党の政治資金収支報告書に「Twitterアドバイザー代12万円」

平成30年分の立憲民主党の政治資金収支報告書には、「Twitterアドバイザー代」として12万円が東小雪 氏に支出されているのが確認できます。

※追記

私は立憲民主党のTwitterアドバイザーではありません。こちらに事実を書きましたので、どうかご一読いただきますようお願い申し上げます。 https://t.co/B0nJyobgvW

— 東小雪 (@koyuki_higashi) 2022年1月12日

現在弁護士に相談し、警察に届け情報開示請求の準備をしています。事実とは全く違う内容です。すぐに削除してくださいませ。

東氏のHPでは、この支出は、日野市議会議員選挙の際に森沢美和子候補にSNSの使い方を教えたものに対するものであり、この件以外では立憲民主党のSNSには一切、関わっていないとしています。

________追記終わり__________

住所の記載は事務所ではなく、個人の自宅住所だったようです。

東氏が問題視しているツイートは2020年6月19日のものですが、2022年1月9日に上掲ツイートをしたのは、おそらく立憲民主党から広告代理店や制作会社を通してChoose Life Project=CLPに対して政治資金収支報1500万円が資金提供されたことが判明したため、立憲民主党の政治資金収支報告書が注目されたためと思われます。

ところで、東 氏が1月9日の午前7時49分に「開示請求をします」と宣言した後の7時58分に政治資金収支報告書の支出欄画像を投稿しているツイートに対してリプライを付けているという順序がよくわかりません。

過去に@を当該アカウントに対してつけて警告ツイートしたものも検索ではヒットしませんでした。

事前予告する必要はありませんが、違和感を覚えます。

政治資金収支報告書の個人住所記載とプライバシー・個人情報の保護

政治資金収支報告書というのは政治家・政党に関するお金の流れを把握するためのものであるので、そこに住所が記載されること自体は正当であり、総務省のHPで公開されていることも法律上の問題はありません。

総務省HPで公開されるのは過去3年分ですが、国立国会図書館のインターネット資料保存事業(WARP)では、過去分も見る事ができます。

ただ、寄附者の住所についてWEB公開されてしまうのは個人献金の委縮になってしまうのではないか?という指摘はあり、立憲民主党の森山浩行議員が質疑しています。

第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号 令和2年6月1日

しかし、これも政治資金の流れの透明性確保を考えればプライバシーを優先するのはどうなんだろうと思います。確かにそれで個人献金が少なくなり企業団体献金の割合が増え政治家がそうした団体の利益を優先しがちになるのでは?政治家の収益源が限定・少なくなり活動量が小さくなるのは困る、という懸念は理解できますが。

しかも、今回は「支出先」として記載されている住所であり、東 氏は事務所もあるはずがなぜか自宅住所にしていたという点が引っかかります。

もっとも、今回のように総務省HPではなく別のインターネット上に転載する行為については、少し別の問題になってくるとも言えます。

法的な扱いがどうなるかはともかく、面倒・トラブルを事前に回避するという意味では、個人の住所っぽい記載は転載しない方が無難と言えます。

追記:続きのようなもの↓↓↓

以上:はてなブックマーク・ブログ・note等でご紹介頂けると嬉しいです。