北野さんの指摘通り、韓国のホワイト国外しに関して海外の報道では完全に日本が悪玉になっています。大きな理由は日本政府の発信が意味不明だからです。8月下旬発売の月刊Hanada 10月号で具体的に政府高官の発言を分析して解説しましたので是非ご一読ください。#MAG2NEWS https://t.co/kDM6XcQdRF

— 山岡鉄秀 (@jcn92977110) August 20, 2019

韓国のホワイト国除外に関する日本政府の発信がメディア戦略の視点からは稚拙であるという指摘があります。

月刊Hanada10月号で、ちょうど世耕大臣の対談と、日本政府の発信の手落ちを指摘しつつも今後のための提言をする山岡鉄秀氏の論稿が掲載されていたので紹介します。

- 月刊Hanada2019年10月号:世耕大臣による説明

- 世耕大臣のホワイト国除外関連ツイートや日本政府の発信

- 経産省の発信

- 理由と背景を分けなかったのが問題だという指摘

- 山岡鉄秀氏の指摘と提言

- 日本政府、世耕大臣の発信の問題点

- まとめ

月刊Hanada2019年10月号:世耕大臣による説明

輸出管理強化の舞台裏 韓国の反論は反論になっていない!世耕弘成氏と櫻井よしこ氏の対談でホワイト国除外について言及があります。

月刊Hanada 2019年 10月号 p29~

世耕 省略 経緯を説明しますと、そもそも韓国側が通常兵器のキャッチオール制度を導入していないことが問題だと思います。韓国側が根拠条文としている規定は大量破壊兵器を対象にしていますが、通常兵器はどうなっているのか、という指摘をしています。

さらに、韓国の輸出管理が不十分。当局間のコミュニケーションによって不十分な点を補って、二国間の信頼関係を前提として輸出管理制度を運用してきたわけです。しかしながら、日本からずっと申入れているにもかかわらず、もう三年の間、協議自体が開かれておらず、韓国側が制度の運用を改善するのかどうかの確認が取れない状況が続いていた。

そして改善が認められない、見込まれない、ということから、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する、運用を見直す…ということになったのが今回の経緯になります。

その背景として、やはり韓国側において日韓の国交正常化の基礎になる協定に反するようなことが、繰り返されている。元「徴用工」問題だけでなく、今年に入ってからだけでもいくつもあります。それらによって、輸出管理の土台とも言うべき二国間の信頼関係が崩れていると言わざるを得ません。ツイッターではそのことを指摘したまでです。

櫻井 大臣は、ツイッターでは結構踏み込んだことを発信されていますね。

世耕 いえ、あれも事務方にちゃんと間違いがないか、これを言っても大丈夫なのかと確認したうえで投稿しています。

- 韓国は通常兵器のキャッチオール制度を導入していない

- 輸出管理は二国間の信頼関係で成り立っている

- 輸出管理の協議が三年も開かれていない

- 韓国が日韓間の協定に反するようなことが繰り返されている

- それらによって輸出管理の土台たる二国間の信頼関係が崩れている

「信頼関係」には、大きく「輸出管理上のもの」と「日韓間全体のもの」があるのが分かります。このことは私も従来から指摘してきたことです。

さらに、「いわゆる徴用工」については、歴史認識に齟齬があることを持ち出すのではなく、そういった色味の無い、「二国間の協定違反行為」があった、という事を問題視しているということが強調されています。

そして、この発信は事務方のチェックが入っているということで、経産省(官僚)としても同様の方針だというのが分かりました。

というのも、実は、世耕大臣と経産省の発信には若干のずれがあったのです。

世耕大臣のホワイト国除外関連ツイートや日本政府の発信

経緯③

— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 3, 2019

さらに今年に入ってこれまで両国間で積み重ねてきた友好協力関係に反する韓国側の否定的な動きが相次ぎ、その上で、旧朝鮮半島出身労働者問題については、G20までに満足する解決策が示されず、関係省庁で相談した結果、信頼関係が著しく損なわれたと言わざるを得ない。

経緯④

— 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) July 3, 2019

輸出管理制度は、国際的な信頼関係を土台として構築されているものであり、経緯①〜③を勘案した結果、韓国との信頼関係の下に輸出管理に取り組むことが困難になっていると判断し、厳格な制度の運用を行い、万全を期すこととた。

上記の経緯③が「次元の異なる話を混ぜるべきではなかった」と問題視されています。

この話の経産省・世耕大臣・安倍総理・菅官房長官の発信とそれらについての指摘は以下でまとめていますが、経産省の発信だけ次項で端的に掲載します。

経産省の発信

大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて (METI/経済産業省)

輸出管理制度は、国際的な信頼関係を土台として構築されていますが、関係省庁で検討を行った結果、日韓間の信頼関係が著しく損なわれたと言わざるを得ない状況です。こうした中で、大韓民国との信頼関係の下に輸出管理に取り組むことが困難になっていることに加え、大韓民国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生したこともあり、輸出管理を適切に実施する観点から、下記のとおり、厳格な制度の運用を行うこととします。

経済産業省の見解はツイッターでも発信していますが、世耕大臣と異なり、輸出管理に関すること以外については触れていないのが分かります。

輸出管理制度は国際的な信頼関係を土台に運用されるものです。韓国との間でも信頼関係を前提として輸出管理制度を運用してきましたが、日本の申入れにも関わらず輸出管理当局間の協議が開かれてきませんでした。(続く)

— 経済産業省 (@meti_NIPPON) July 17, 2019

韓国側が制度や運用を改善する確認が取れない状況が続いており、その改善も見込まれないことから、今回、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する観点からその運用を見直しました。

— 経済産業省 (@meti_NIPPON) July 17, 2019

今般、8月2日に行われた輸出貿易管理令の閣議決定は、あくまで韓国の輸出管理制度や運用に不十分な点があることなどを踏まえ、日本の輸出管理を適切に実施するために、運用を見直したものです。https://t.co/pM7M4EMBw0

— 経済産業省 (@meti_NIPPON) August 2, 2019

経産省はあくまで輸出管理を所管しているのであって、背景事情としての日韓間全体の信頼関係については所管外であるために言及していなかったのでしょう。

経産省が「いわゆる徴用工」について触れていないのは、そういうことでしかないと思います。Hanadaで世耕大臣が事務方のチェックを受けていると言っていることを信じれば、経産省の発信の方針とはまったく矛盾していないということになります。

しかし、日本の「識者」と呼ばれる人たちは、そうは受け取っていませんでした。

理由と背景を分けなかったのが問題だという指摘

さらに付け加えれば、世耕大臣の以前のツイターについても、当初からコメントしています。日経ビジネス電子版の拙稿をご覧ください。

— 細川昌彦 (@mHosokawa) August 14, 2019

「理由」と「背景」を混在させていることが問題と。

③のいわゆる元徴用工の問題は背景です。①②の理由が大事なのに、③ばかりに焦点が当てられています。

何がまっとうなんだ?

— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) August 21, 2019

日本政府の手落ちを指摘して得意げになってるだけで、それ自体が韓国メディアに利用されてるのを知らないのか?

日本政府のロジックを解題する役割を誰もやらないのが問題なんだよ。 https://t.co/AcvLDKsEMT

いわゆる知識人、常識人と称する者たちが、日本政府の手落ちを責めるだけで、そのロジックの解題をしてこなかったツケが回ってきたんたろうが。

— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) August 21, 2019

偉そうにしてるんじゃないよ。お前らも共犯だよ。

日本と韓国は現在「試合中」なわけです。

その最中にあって、日本の行為を「ミスだ」と言うだけで何も手当をしないというのは何なんだろう?勝つ気あるの?というのが私の率直な感想です。

(細川さんは経産官僚のスタンスとロジックを伝える人なのであまり問題視してません。)

ボール球を投げてしまったとしても暴投ではなく、次の投球の見せ球に利用しようという発想でプレーしろよと。指摘されている日本のミス(信頼関係と安全保障上の危険は明確に分けるべきということ)は、そのような挽回可能な程度のミスだと思います。

他にも経産省ツイッターの英語発信で"National security"とあったのがInternationalとすべきだったなど、細かい指摘がありますが、これも日本国の立場を踏まえて解題するべきだと思います。

経産省が"…Nathional Security Point of view…"と書いたのはマズかったと言われてるが、ワッセナーアレンジメントの話=国際安全保障だという事は自明なので、日本国に裁量のある輸出管理の話で、外交問題では無いという事に主眼を置いたものと考えるのが通常のところ、韓国が都合よく解釈しただけ。 https://t.co/DkYzVj0gLG

— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) August 25, 2019

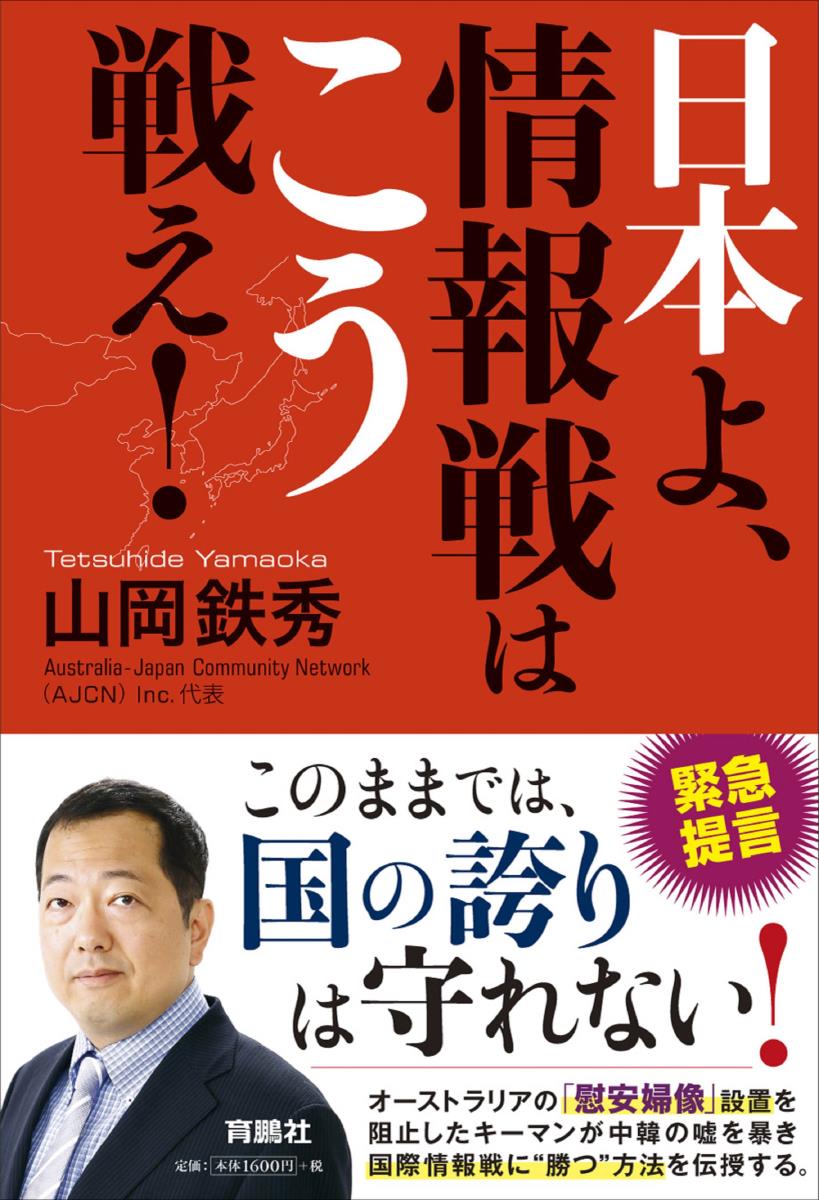

山岡鉄秀氏の指摘と提言

山岡鉄秀氏が上記日本政府の発信を踏まえ、海外メディアでは日本が悪者にされていることを指摘した上で、以下の提言をしています。

山岡氏は事前に、政府レベルでの発信は頑張ったがメディア発信の視点が抜け落ちていると指摘。そして、海外メディアが基本的に極左反日でチャイナマネーが入り込み、トンデモ記事を書く日韓の記者が沢山居て、日本のメディアも英語で偏向記事を書いていることを勘案したとしても、言わざるを得ない、と言っています。

月刊Hanada 2019年 10月号 p302~

国際情報戦に勝つ方法

もし私が日本語をまったく理解しない外国人記者で、これらの発言を通訳を通して聞いていたら、はっきり言って混乱していたと思う。 省略

なんとなく聞き流してしまうのは、日本人が日本語で聞いているからだ。これでは国際情報戦は戦えない。

私なら、次のように立論する。

今回の決定には、二つの大きな理由がある。まず、歴史認識に相違があるにせよ、韓国が国家間の条約や合意を蔑ろにしていることは厳然たる事実であり、信頼関係が喪失している以上、貿易上の優遇措置を供与する理由はない。さらに、軍事転用できる戦略物資が第三国に流れている疑念があり、行方不明の物資について日本政府は説明を求めているが、韓国政府は回答できずにいる。韓国政府から明確な回答と具体的な改善措置の実施が示されるまでは、責任上、輸出管理を通常のプロセスに戻さざるを得ないのは当然のことだ。日本政府は、韓国政府の誠意ある対応を待つ立場だ。

こう言ったらもちろん、安全保障にかかわる輸出管理上の懸念点を具体的に示さなければならない。

省略

ごく一部だけ抜粋しましたが、全文を読むべきだと思います。

山岡氏の指摘は「日本政府はもっとハッキリと具体的に言え」に収斂されます。

これは『試合中』の今でも有益な「助言」だと思います。

山岡氏は信頼関係と安全保障上のリスクを2つ混ぜた事を一応は非難してます。

しかし、山岡氏はその事自体はミスであるとしても過ぎた話なので、両者を混ぜた主張をしている現状であっても日本政府が明確に発信して現状を改善していくべきだ、という提言をしています。

日本政府の発信の手落ちを指摘するだけの者とは一線を画していると言えます。

「歴史認識に相違があるにせよ、韓国が国家間の条約や合意を蔑ろにしていることは厳然たる事実」という部分は、まさに「色味の無い事実」として扱っている表現です。

Hanadaで書いてあることの一部がこちらで確認できます。

日本政府、世耕大臣の発信の問題点

Hanadaの世耕さんの記事を読む

— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) August 26, 2019

「信頼関係破綻」として日韓請求権協定の協議に応じないことを取り上げたのは、「歴史問題で日本側の認識に立たないから」ではなく「協定違反行為が継続している」という色味の無い事実についての指摘。

ただ、その事に日本人すら気付かなかったみたい @SekoHiroshige

山岡氏の指摘を受けた後に日本政府の発信を振り返ると、やはり不明瞭な発信になっているものがいくつも目につきます。

たとえば「韓国側が根拠条文としている規定は大量破壊兵器を対象にしているが、通常兵器はどうなっているのか」という指摘について、経産省の発表は以下でした。

本日の韓国産業通商資源部による記者説明について (METI/経済産業省)

3.韓国の輸出管理制度について

韓国側が通常兵器キャッチオール制度を導入していると主張していることについては承知していますが、韓国側のキャッチオール制度の根拠条文である対外貿易法19条と戦略物資輸出入告示50条は大量破壊兵器関連物品等を対象とすることが明記されており、法的根拠が不明確であると認識しています。

これでは「通常兵器が対象に入っていない」ということが一見して分かりません。

「明記されており、法的根拠が不明確」って言われて理解できますか?

「明記されてるのに不明確ってどういうこと?」と言ってる人は実際に相当数居ました。

いや、実務家レベルではあまりにも当然のことであり、手取り足取り教える必要など本来は無いのですが、メディア戦略を考えたときにこれではマズイのではないでしょうか。

実際これを解説するメディアは有りませんでした。テレビで専門家が発言する以外は。

この点は私が韓国の法令リンクを示して解説しています。

まとめ

ホワイト国除外にまつわる日本政府の発信を問題視する者は2つの視点があります。

- 信頼関係と安全保障上の懸念を混ぜるな

- 発信が不明瞭で分かりにくい

このうち、2番はまったく正当であり、現在も有効な助言です。

他方、1番はそもそも「信頼関係で成り立っている制度」を説明するために構成された理屈です。ただ、それだけだと分かりにくいので、理屈を丁寧に説明するべきだがそれが無かったことが問題であり、結局は2番の問題に収斂すると言えます。

1番はもはや「混ぜてしまった」現状では不毛な指摘です。

山岡氏のような今後に繋がる有益な提言を広めていくべきでしょう。

以上