「民意」の暴走

- NHK朝ドラ「虎に翼」脚本の吉田恵里香が署名賛同の衝撃

- 裁判官訴追を求めていた医大生性的暴行被疑事件無罪判決の反対署名

- 判決そのものを理由にした裁判官訴追は原則不可能:これまでに例無し

- 訴訟制度や法体系に背理した内容の判決例「応訴のためのカンパ募集で損害額増加」

- 余命大量懲戒請求事件とやってることが同じ:「オープンレター」再来

NHK朝ドラ「虎に翼」脚本の吉田恵里香が署名賛同の衝撃

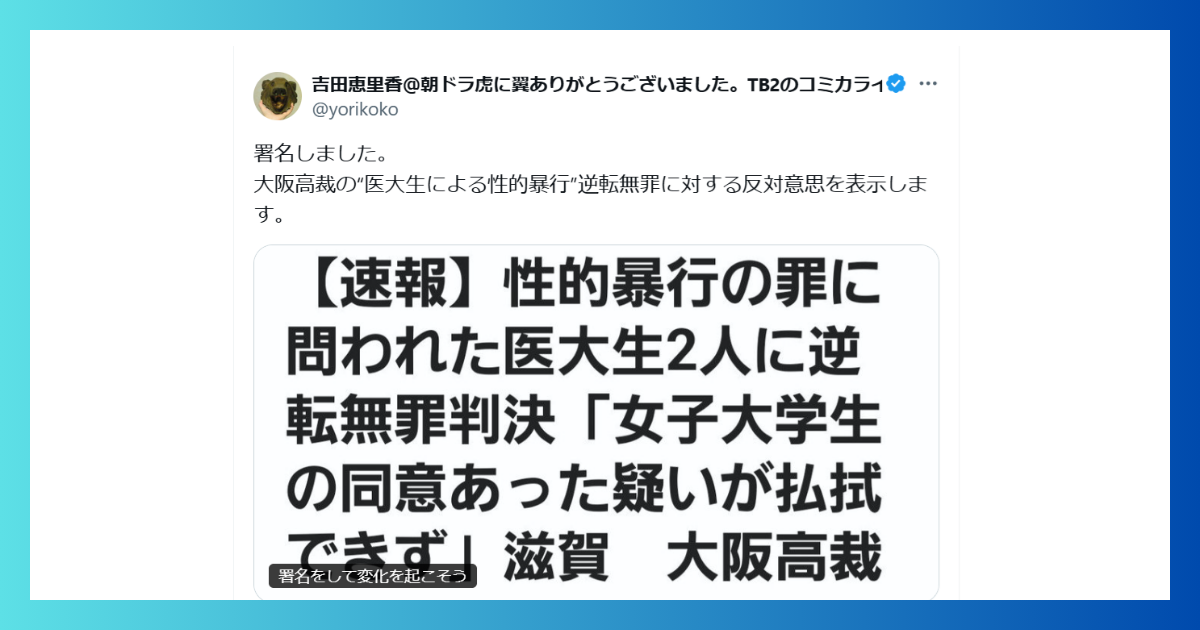

署名しました。

— 吉田恵里香@朝ドラ虎に翼ありがとうございました。TB2のコミカライズもよろしく! (@yorikoko) 2024年12月21日

大阪高裁の“医大生による性的暴行”逆転無罪に対する反対意思を表示します。https://t.co/7HbRKHHiKK

NHK朝ドラ「虎に翼」の脚本を書いた吉田恵里香氏が、滋賀医大生(当時)による性的暴行被疑事件の大阪高裁逆転無罪判決に対して反対の意思を示す署名に賛同していました。(署名作成者は不明)

これは大きな衝撃をもって受け止められました。

裁判官訴追を求めていた医大生性的暴行被疑事件無罪判決の反対署名

現在は記述が変わっていますが、当該署名は21日の当初、「訴追請求事由を記した文書と共に、これだけの同意があったことを示すべく「裁判官訴追委員会」への提出を試みます。」と書かれていました。

つまり、裁判官弾劾法に基づく罷免の手続を求めることも、この署名への賛同に含まれていたのであり、事案の詳細や高裁判決の分析記事が出ていない21日の時点で拙速にこのような署名に賛同することに呆れた人も多いでしょう。

しかも、「虎に翼」というドラマは、実在した裁判官の三淵嘉子をモデルにした主人公の寅子を通じて描かれた「司法ドラマ」として認識されていることが多かったために、衝撃でした。

- 公共放送で放送された司法ドラマの脚本を作った人が

- 事案の詳細も把握していない段階であるにもかかわらず

- ネット署名という手段で

- 裁判官訴追制度まで利用しようとしてる

こういう要素が揃った「役満」の状況でした。

まあ、裁判所周りの人情ドラマを作ってた人だからといって、所詮その程度なんだなと思えばいいと思いますが、余命大量懲戒請求事件と、やってることが同じ。

それを社会的立場のある者が軽々しくやってしまった、というのは社会的に問題視していかないとダメな気がします。

判決そのものを理由にした裁判官訴追は原則不可能:これまでに例無し

弁護士アカウントらが「判決を理由に裁判官を訴追できてしまうのはおかしいからダメだ!」とナイーブな事を書いてますが…

— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2024年12月22日

裁判官訴追委員会自身が「判決」が罷免の事由になり得ることを書いてるんですよね。ただし、それは原則不可能であるというだけで。 pic.twitter.com/KSNnnXMeTA

判決そのものを理由にした裁判官訴追は原則不可能であり、これまでに罷免決定された8例の中に前例はありません。

弾劾による罷免の事由 裁判官弾劾制度について 裁判官訴追委員会

この点、訴訟指揮や判決といった裁判官の審理・判断の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、原則として許されません。例えば、判決が間違っている、自分の主張や証拠を採用してくれない(相手方の主張や証拠を採用した)、審理が十分ではない(もっと主張立証したかった)等の不満は、上訴や再審等の訴訟手続の中で対処するべきものであり、原則として罷免の事由になりません。

ただ、「原則としては」とある上に、別のページでは「弾劾による罷免の事由が発生した時点(例えば判決の日)から3年を経過したときは、罷免の訴追をすることができなくなります」とあるように、判決そのものが罷免の対象となることを完全には排除していません。

判決そのものが絶対に対象にならないというのは裁判官の意識を弛緩させるので、緊張感を持たせるために制度上必要な余地と言えるし、訴訟制度に背理した内容がある判決は、対象となると考えるべきじゃないでしょうか?

「司法権の独立」と「三権分立」による立法府からの牽制は両立するでしょう。

訴訟制度や法体系に背理した内容の判決例「応訴のためのカンパ募集で損害額増加」

訴訟制度や法体系に背理した内容の判決の例として、「応訴のためのカンパ募集で損害額増加」という理屈を提唱した鈴木わかな裁判官の判決があります。俗に言う「雁琳カンパ罪」の事案です。

これは結局、高裁判決で「カンパ罪」の部分は無くなったので上訴により解決したと言えるのですが*1、これが控訴審で是正されてなければ訴追による罷免請求の対象とされてもやむを得ないでしょう。

この「カンパ罪」の理屈は憲法32条の「裁判を受ける権利」を実質的に否定する論であり、「人は独立した個人である」という近代法学の大前提を否定する無謀な因果関係判断であり、総合法律支援法による民事法律扶助事業の趣旨にも反しているものでした。

仮に裁判官訴追委員会に罷免請求するにしても、こうした事案でなかったのか?ということについて、調査して自己の言葉で明確な理由を述べるだけの労力を割かないといけないでしょう。

余命大量懲戒請求事件とやってることが同じ:「オープンレター」再来

本件は他にも東京大学大学院教育学研究科教授の本田由紀氏といった、社会的地位のある人が脊髄反射的に裁判官の身分を奪う事を企図している署名に賛同を呼び掛けるなど、「オープンレター」と類似の様相を呈してきました。

このオンライン署名に賛同をお願いします!「大阪高裁の“医大生による性的暴行”逆転無罪に対する反対意思を表明します。」 https://t.co/r3mi4RSDlw @change_jpより

— 本田由紀 (@hahaguma) 2024年12月21日

しかも、今回の署名には「個人で訴追請求事由を記した文書と共に」とありました。

署名募集ページにこの訴追請求事由を記したものはなかったので、これでは署名立上げをした者にどのような内容の文書を送付するのかを白紙委任する性質のものだと言わざるを得ないでしょう。

そのような類の署名に軽々に賛同することの危険を考えていない。

さらにいえば、何も理解していないのに賛同者が誰かの地位を脅かそうとする動きに乗っかると言う意味では、6年前の右派界隈の余命三年時事日記というブログの読者ら1000人以上による弁護士に対する不当な大量懲戒請求事件をも彷彿とさせる事件です。

この事件は懲戒請求を受けた弁護士が反撃して多数者が訴訟で敗訴しています。

今回、仮に裁判官訴追委員会に罷免請求の形式で文書送付が為されても、まともに扱うことは無かったでしょう。ただ、6年前の弁護士会の場合は、愚かにも形式すら整っていない文書をわざわざ当該弁護士に回覧して事務作業の負担を生じさせていました。「弁護士会所属の弁護士全員に対する懲戒請求」については取り扱わなかったにもかかわらず、いわばマッチポンプのような形になってたという、裏の問題がありました。

インターネットを利用して事情を把握していない不特定多数者による署名という数で押し切ろうとする行為、「民意」を装う行為は、社会が戒めていかなければならないんじゃないでしょうか?

以上:はてなブックマークをお願いします

*1:請求認容額は変わらず雁琳敗訴